Testi: Giulio Ferrante

Disegni: MIdori Yajima

Il fumetto è disponibile anche in formato pdf

“A garden containing cataloged, ordered, and scientifically maintained collections of plants, open to the public for educational, recreational, and research purposes.”

This is the official definition of a botanic garden. However, a definition, no matter how accurately formalized, can barely capture the wonder of these structures. Botanic gardens are crossroads between scientific research and teaching, places traversed by thousands of people every day, in every part of the world. Emerging from a not-so-positive past, they have the opportunity to emancipate themselves from their colonial roots and instead harbour a concept with a greater radical potential: the comprehension of something so different from us which does not necessarily serve utilitarian purposes. Something that is central to our own existence: plants. This is reflected in the renowned phrase illustrating humanity’s core, “you were not made to live like brutes, but to follow virtue and knowledge.” Simultaneously centers of scientific research and development, botanical gardens have multiple souls, as many as those who cross them. To capture even a fraction of this multitude, we interviewed five people who work at the Trinity College Botanic Garden, a university botanical garden in Dublin.

The first person we introduce is Professor Stephen Waldren, the curator of the garden, responsible for its supervision and maintenance. Stephen primarily speaks about his curatorial policy focused on the needs of the College, such as providing plants for teaching and materials for research. At the same time, he talks about the potential of these structures: “This place could be a demonstration of how to do things sustainably: we could use geothermal energy to heat the place or utilize solar energy and generate electricity! Making the facilities carbon neutral. […] We could have a space where people can walk through different bioclimatic zones in the greenhouses. And at the same time, not leaving research aside.”

He then tells us about the seedbank hosted in the garden, created with the aim of collecting and conserving genetic material from both native plants and ancient varieties of Irish crop species. About the latters, he talks about the project for their regeneration: “That is, to make them sprout from seeds, increase their number, and then keep them here so that we have varieties grown and adapted to local Irish climates, from Galway to the Aran Islands.” And he continues, “Once, farmers would save their seeds every year, and thus, any surviving seeds would naturally be selected for the next year – a selection based on environmental conditions and local cultivation methods. Modern agriculture is not like that: there is uniformity. You can change the environment through fertilizers so that everything grows the same. However, as a result, genetic diversity is lost, and this is a potential problem for the future. You see, there is also a connection to food security.” Today, science means this as well. But at the same time, Stephen emphasizes a more “spiritual” dimension, as he puts it. “Since I was a PhD student, I have been interested in botanic gardens. It is difficult to separate my personal interest in plants from my current role as a curator because I have always found them fascinating, to get lost in them. Collections of unusual different plants that you can use in teaching, that you can tell different stories about, that do different things at different times a year, when they come into flower, or when they drop their leaves, they go spectacular colors: just looking at the detail of an individual leaf there’s shades in the single leaf that go from yellows to deep greens to reds. That’s one thing that I personally enjoy about working in a place like this. It’s an escape from the routine of lecturing, there’s always change. And looking at plants that you have brought, nurtured, seen grow up, and see them flourish is also inspiring. Sketching you away from some of the more mundane things in life, like sitting through meetings, discussing fine technical political points in College. But this is all important I think, and it’s going to be increasingly important, with more intense modern life, to be able to just slow down and appreciate things. Appreciate colors, appreciate senses. With that you don’t have to be a botanist, you don’t have to be a scientist, it can be anyone. I think botanical gardens should be places of inspiration. And I think they are a great opportunity to reach local communities. Of course, there are challenges, both in terms of infrastructure and dedicated staff. Sometimes, we are like firefighters. Costs are a significant barrier, but they have always been for institutions like this. There is always a risk that the land is seen as exploitable for other, more profitable purposes.”

We find more interesting perspectives by talking to Eva Dreyer and Alicia Brothy, two interns in the botanic garden. For Eva, it is a great learning resource. “Personally, I have learned much more by physically interacting with plants than when I was in the classroom. I think things “click” more easily, compared to, for example, looking at images on a screen.” Alicia reiterates this , saying, “Zoology students don’t have university zoos or stuff like that, and I think it’s nice to have a place where you can go out, work, and educate yourself. Of course, it’s also great for hands-on experiences. But being here is no longer like reading a book; you actually have to get your hands in the soil to learn about it. Seeing things live, where they grow and how they interact with the environment, is a completely different experience. I remember this episode when we were planting plants from the mint family, and we observed how all the members had these rectangular stems, which are actually a distinctive trait of the family, and now this information stayed with me.”

Their student perspective brings another very important view: the challenge of “finding a balance between horticulture and botany.” Eva says, “Of course in the greenhouses there are all these exotic and tropical plants from amazing places, and there you can appreciate them as botanical specimens, while in the outdoor garden, there is a need to draw a line: Is this tree here because it has botanical or conservation significance, or simply because it’s beautiful? Another challenge that comes to mind is weeding around the trees to make them more visually pleasing and keep the place “clean.” But from a scientific point of view, remembering our ecology lessons, I think about the benefits of having such diverse plant communities under the trees. Currently in our garden, there is this compromise where there are neater circles around the trees, while everything else is a bit wilder, offering a nice contrast. But in general, I think there is a contrast between aesthetic intervention and appreciating the ecosystem for its intrinsic value.”

All this without forgetting “how important a place like this is for people who do not have a scientific background, simply as a beautiful place to walk, look around, and observe a diversity of plants they wouldn’t normally have access to, all concentrated in one location. Just yesterday, a lady was walking in the Arboretum, and she told us she lives in a nearby neighborhood, in an apartment without a garden, and just the fact that she could walk there was beautiful for her. She found the arboretum a truly spiritual place that reminded her of the fairy gardens in local stories. Being able to step back and see the Garden from an outside perspective was wonderful. I think the way you appreciate a place is like a kind of curve: initially, there is pure adoration of nature, which you then study and see in a very scientific way, and then you return to appreciate this external perspective again. I think it makes science more beautiful.”

This is also what Elizabeth (Liz) Birde and Michael (Mick) McCann, the two gardeners agree on. According to Liz, there is “value on many different levels. I often have to remind myself how lucky I am to work in a place like this: I live surrounded by trees and nature every day of my life, often forgetting that I am actually in Dublin. I’m in the city, but I’m not really in the city, it’s a kind of oasis.” And she adds, “I see this place as a little hidden gem, and seeing too much public could make it lose that something. Because it’s like a little parallel world that probably wouldn’t work very well in the modern world, but at the same time, it takes you back to another time, and I think it’s nice that it still exists because once it’s gone, it’s gone and it won’t come back. It’s an ironic contradiction because, of course, you have to modernize, and you want to move forward naturally, but every time something is gone, you won’t have it back. I think this fascination is evident in anyone who enters here. It almost seems like a mirage, you see the wonder on their faces because many do not expect to find it, maybe they are walking down the street and look through the gate. Like in a dream.”

A dream always hanging in the balance: Liz recalls how several years ago there was a sort of “little crisis” because there were not enough students, and botany was seen as an old-fashioned science. She thinks the situation is different today, and the number of students has increased again. Of course, there is always a need for constant energy and funding. Then there are development opportunities, such as ideas to expand and modernize the infrastructure. For her, “the danger is that someone might look at this place and see it as a living accessory. I don’t think it will happen, I prefer to remain optimistic. I think the Garden is an incredible and irreplaceable resource for Trinity College and for future generations.”

Mick, on the other hand, addresses another important theme right through his own story: the human dimension. And he speaks from experience. “I started by chance: I sent applications for four or five jobs at the College because my father worked there. Today I could have been a lab assistant or something like that. I had no horticultural experience before starting here: I dropped out of school when I was fifteen, no qualifications. I worked in a factory, on a construction site, in the fields. I also worked in a plastic factory, a horrible thing. In the end, at twenty-one, I got this job and never looked back. I use this place to write poetry too, for the space and tranquility, and sometimes I record them with background sounds, bird songs, things like that. I started relatively recently, actually, five or six years ago, and this place inspired me to do it. I guess you can’t escape it when you’re surrounded by this beauty, unless you’re a robot. But maybe even a robot would feel something here. This place is like an extension of my life for me, more than a job. When I’m here, it’s like I’m not working. I can be here without worrying about things like meetings, exams, or the future. And I didn’t even plan to stay this long: I tried to leave after ten years, but I couldn’t. It’s too beautiful, I couldn’t find a better situation. And the place has also changed over time, and we have learned a lot, but without pressure, just organically absorbing the information we needed. Today, much of what I do here is recommended to people to improve their mental health and well-being, but to me, it’s simply given as part of my job.”

Thinking about the future and the challenges that a place like this must face, it simply reflects.

“I think this place is meant to be here. It was almost closed down, and they have always managed to prevent it from happening. It’s an oasis in the city, and I don’t blame anyone who tries to enter. I myself would simply like to sit here and wouldn’t want to be anywhere else. Not to mention the history; this garden carries 300 years of history with it, so it must mean something.”

And as every good gardener knows, there is no single way to interact with a garden. This is reflected in anyone who tries to understand these institutions. In 2019, DelSesto and colleagues argued that theories, research, and practices identify a broad spectrum of interaction between humans and plants, including various extents of sensory or physical exploration. And importantly, there is not a unique way that is more effective than the others, as different types of interaction may be more suitable for different situations or groups of people. (3) It is interesting to note how the words, thoughts, and opinions of a few people already match that.

But there is more. In the same article they argue that interaction with plants can even have unexpected outcomes: planting a seed, nurturing and transplanting seedlings to more suitable spaces that meet the needs of both plants and people, supporting their growth by watering and caring for them daily, eventually feeding on them, after a careful preparation of the food, can lead to new ways of thinking about personal, ecological, and even social conditions. Thus, the simple discovery of plants could also lead to something else: self-transformation or the actualization of one’s community. (3)

–

The english version of this article was reviewed by Antonietta Knetge

Reference list

1. BGCI. Botanic Gardens and Plant Conservation. https://www.bgci.org/about/botanic-gardens-and-plant-conservation. Ultimo accesso 8 Gennaio 2023

2. Primack, R.B., & Miller‐Rushing, A.J. (2009). The role of botanical gardens in climate change research. The New phytologist, 182 2, 303-13. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2009.02800.x

3. DelSesto, M. People–plant interactions and the ecological self. Plants, People, Planet. 2020; 2: 201– 211. https://doi.org/10.1002/ppp3.10087

Drawings: Midori Yajima

“Un giardino contenente collezioni catalogate, ordinate e scientificamente mantenute di piante, aperto al pubblico per scopi educativi, ricreativi e di ricerca” (1)

Questa è la definizione ufficiale di orto botanico. Ma una definizione, per quanto accuratamente formalizzata, riesce appena a catturare la meraviglia di queste strutture. Crocevia tra ricerca scientifica e insegnamento, gli orti botanici sono luoghi attraversati da migliaia di persone ogni giorno, in ogni parte del globo. Reduci di un passato non proprio positivo, hanno la possibilità di emanciparsi dalle proprie radici coloniali guardando invece a quell’istinto dalle potenzialità ancora più radicali: la comprensione di qualcosa così diverso da noi per fini non necessariamente utilitaristici. Qualcosa che allo stesso tempo è centrale per la nostra stessa esistenza: le piante. Una tensione tutta umana questa, del “fatti non foste per viver come bruti”. Allo stesso tempo centri di ricerca scientifica e sviluppo, gli orti botanici hanno anime molteplici, tante quante quelle di coloro che li attraversano. Per catturare anche solo una frazione di questa moltitudine, abbiamo intervistato cinque persone che lavorano al Trinity College Botanic Garden, orto botanico universitario a Dublino.

Il primo che vi presentiamo è il professor Stephen Waldren, curatore dell’Orto e responsabile della sua supervisione e mantenimento. Stephen parla in primis della sua politica curatoriale, incentrata attorno ai bisogni del College, quali fornire piante per l’insegnamento e materiale per la ricerca. Allo stesso tempo spende parole sulle potenzialità di queste strutture: «Questo luogo potrebbe essere una dimostrazione di come fare le cose in maniera sostenibile: potremmo usare l’energia geotermica per riscaldare il posto o utilizzare l’energia solare e generare elettricità! Rendere le strutture carbon neutral. […] Potremmo avere uno spazio dove le persone possano camminare attraverso diverse zone bioclimatiche nelle serre. Ed allo stesso tempo non trascurare la ricerca».

Ci parla poi della banca del germoplasma presente nell’Orto, nata con l’obiettivo di raccogliere e conservare materiale genetico sia di piante native che di antiche varietà di specie agricole irlandesi. Su queste ultime racconta del progetto per la loro rigenerazione «ovvero farle germogliare da seme, aumentarne il numero e poi mantenerle qui, in modo da avere delle varietà cresciute ed adattate a climi locali irlandesi, da Galway alle Isole Aran». E continua «una volta i contadini conservavano ogni anno le loro sementi, e così ogni seme sopravvissuto veniva naturalmente selezionato per l’anno successivo: una selezione basata su condizioni ambientali e metodi di coltivazione locali. L’agricoltura moderna non è così: c’è uniformità. Si può cambiare l’ambiente attraverso i fertilizzanti in modo che ogni cosa cresca uguale alle altre. Come risultato però si perde diversità genetica, e questo è un potenziale problema per il futuro. Vedi, quindi, c’è un collegamento anche con la sicurezza alimentare». Oggi fare scienza significa anche questo. Ma allo stesso tempo, Stephen ci tiene ad aggiungere una dimensione più “spirituale”, come dice lui stesso. «È da quando ero dottorando che mi interessano gli orti botanici. È difficile separare l’interesse personale nelle piante dal mio ruolo attuale di curatore, perché le ho sempre trovate affascinanti, da perdermici dentro. Una collezione di piante strane, inusuali, su cui si possano raccontare delle storie, piante che facciano cose differenti in momenti dell’anno differenti: quando fioriscono, quando perdono le foglie, i colori spettacolari che assumono, o i più piccoli dettagli delle foglie. Il semplice andare in giro e giocherellarci in contrasto con attività più mondane come stare seduti nelle riunioni a discutere le minuzie tecniche dei punti politici del College. E penso che con la vita di tutti i giorni che diventa sempre più frenetica possa essere sempre più importante poter semplicemente rallentare ed apprezzare le cose: i colori, i sensi, senza necessariamente essere un botanico o uno scienziato di nessun genere. Penso che gli orti botanici debbano essere dei posti che ispirino. E penso siano una grande opportunità per raggiungere le comunità locali». Naturalmente le sfide non mancano, tra infrastrutture e personale dedicato: «A volte siamo come dei pompieri. I costi sono una grossa barriera, ma lo sono sempre stati per istituzioni come questa. C’è sempre il rischio che il terreno sia visto come sfruttabile per altre cose, più profittevoli».

Altri punti di vista interessanti li scopriamo parlando con Eva Dreyer e Alicia Brothy, due studentesse tirocinanti all’interno dell’Orto. Per Eva si tratta di una grande risorsa per l’apprendimento. Ci racconta: «personalmente ho imparato molto di più avendo a che fare fisicamente con le piante, rispetto a quando mi trovavo in classe. Penso che le cose “facciano click” più facilmente, rispetto per esempio a quando si guardano immagini su uno schermo. Ed Alicia, più tardi, lo ribadirà: «Gli studenti di zoologia non hanno zoo universitari o cose simili, e penso sia bello avere un luogo dove tu possa uscire e lavorare, e apprendere tu stesso. Ovviamente, è anche ottimo per le esperienze pratiche. I primi anni [di università, ndr] abbiamo un percorso biomedico generale, ma stando qui non è più come leggere un libro, devi effettivamente mettere le mani nella terra per imparare su di essa. Vedere le cose dal vivo, dove crescono e come interagiscono con l’ambiente è un’esperienza del tutto differente. Mi viene in mente questo episodio in cui piantavamo delle piante della famiglia della menta, ed abbiamo osservato come tutti i membri avessero questi gambi rettangolari, che sono in realtà un tratto distintivo della famiglia, ed ora questa informazione è rimasta con me».

Il loro punto di vista di studente porta un’altra visione molto importante: la sfida di «trovare l’equilibrio tra orticultura e botanica». Eva ci dice: «Ovviamente nelle serre ci sono tutte queste piante esotiche e tropicali provenienti da luoghi pazzeschi, e lì puoi apprezzarle come campioni botanici, mentre nel giardino esterno c’è il bisogno di tracciare un confine: questo albero si trova qui perché ha una importanza botanica o conservazionistica o semplicemente perché è bello?. Oppure un’altra sfida che mi viene in mente, è il diserbo attorno agli alberi per renderli più piacevoli alla vista, e mantenere il posto “pulito”. Ma da un punto di vista scientifico, ricordando le nostre lezioni di ecologia, penso ai benefici nell’avere queste comunità vegetali così diverse sotto gli alberi. Ora come ora nel nostro Orto c’è questo compromesso in cui ci sono dei cerchi più ordinati attorno agli alberi, mentre tutto il resto è un po’ più selvaggio, il che offre un bel contrasto, ma in generale penso ci sia una contrapposizione tra l’intervento estetico, e l’esaltazione dell’ecosistema per il suo valore intrinseco». Tutto questo senza dimenticare «quanto un posto come questo sia importante anche per le persone che non hanno un background scientifico, semplicemente come un bel luogo dove passeggiare, guardarsi intorno e osservare una diversità di piante a cui normalmente non riuscirebbero ad accedere, tutte concentrate in un singolo luogo. Proprio ieri una signora camminava nell’Arboreto e ci ha detto di vivere in un quartiere vicino, in un appartamento senza giardino, e solo il fatto di poter passeggiare lì fosse per lei bellissimo, che trovasse l’arboreto un posto assolutamente spirituale, che le ricordasse i giardini delle fate delle storie locali. Poter fare un passo a lato e vedere l’Orto dalla prospettiva di qualcuno di esterno è stato bellissimo. Penso che il modo in cui apprezzi un luogo come questo sia una sorta di curva: inizialmente c’è l’adorazione pura della natura, che poi studi, e vedi in maniera molto scientifica, per poi ritornare ad apprezzare di nuovo questa prospettiva esterna. Penso che renda la scienza più bella».

E di questo parlano anche Elizabeth (Liz) Birde e Michael (Mick) McCann, i due giardinieri dell’Orto. Secondo Liz c’è «valore su molti livelli diversi. Spesso devo ricordare a me stessa quanto sia fortunata a lavorare in un posto così: vivo circondata da alberi e natura ogni giorno della mia vita, spesso dimentico di essere effettivamente a Dublino. Sono in città, ma non sono realmente in città, è una sorta di oasi». E ancora: «vedo questo posto come una piccola gemma nascosta, e vedere troppo pubblico potrebbe fargli perdere quel suo “non so che”. Perché è un po’ come un piccolo mondo parallelo, che probabilmente non funzionerebbe molto bene nel mondo moderno, ma allo stesso tempo ti riporta ad un altro periodo, e penso che sia bello che ci sia ancora, perché una volta sparito, è andato e non tornerà indietro. È una contraddizione ironica, perché ovviamente devi ammodernare, e vuoi andare avanti naturalmente, ma ogni volta che un elemento se ne va, non lo riavrai indietro. Penso che questa fascinazione si veda in chiunque entri qui dentro, sembra quasi un miraggio, vedi la meraviglia sui loro volti, perché molti non si aspettano di trovarlo, magari camminano per la strada e si affacciano al cancello. Come in un sogno».

Un sogno sempre in bilico: Liz ricorda come diversi anni fa ci sia stata una sorta di “piccola crisi” «perché non c’erano abbastanza studenti e la botanica veniva vista come una scienza vecchio stampo. Penso che la situazione sia diversa oggi, ed il numero degli studenti sia aumentato nuovamente. Certo, c’è sempre bisogno di una costante apporto di energia e di fondi. Poi ci sono le opportunità di sviluppo, come le idee di espandere e modernizzare le infrastrutture». Per lei, «il pericolo è che qualcuno possa guardare questo posto e vederlo come un accessorio vivente. Non penso che succederà, preferisco rimanere ottimista. Penso che l’Orto sia una risorsa incredibile e non rimpiazzabile per il Trinity College, e per le generazioni future».

Mick invece parlando della sua storia, affronta un ulteriore tema: quello della dimensione umana. E con cognizione di causa. «Ho iniziato per caso: ho mandato domande per quattro o cinque lavori al College, perché mio padre lavorava lì. Oggi sarei potuto essere un assistente di laboratorio o qualcosa del genere. Non avevo alcuna esperienza di orticoltura prima di iniziare qui: ho abbandonato la scuola quando avevo quindici anni, niente qualifiche. Ho lavorato in fabbrica, in un sito di costruzioni, nei campi. Ho lavorato anche in una fabbrica di plastica, una cosa orribile. Alla fine, a ventun’anni ho avuto questo lavoro e non mi sono più guardato alle spalle. Uso questo posto anche per scrivere poesie, per lo spazio e la tranquillità, e a volte le registro, con dei suoni di sottofondo, i canti degli uccelli, cose così. Ho iniziato di recente in realtà, cinque o sei anni fa, e questo posto mi ha ispirato a farlo. Immagino che non possa sfuggire quando sei circondato da questa bellezza, a meno che tu non sia un robot. Ma forse anche un robot proverebbe dei sentimenti qui. Questo posto è come un’estensione della mia vita per me. Più che un lavoro. Quando mi trovo qui è come se non stessi lavorando, posso stare qui senza preoccuparmi di cose come riunioni, esami o il futuro. E non avevo neanche intenzione di rimanere così a lungo: ho provato ad andarmene dopo dieci anni, ma non ci sono riuscito. È un posto troppo bello, non potevo cercare una situazione migliore. Ed il posto è anche cambiato nel tempo e noi abbiamo imparato molto, ma senza pressioni, semplicemente in maniera organica, assorbendo le informazioni di cui avevamo bisogno. Oggi molto di ciò che faccio qui viene consigliato alle persone per migliorare la propria salute mentale e benessere, a me viene semplicemente dato come parte del mio lavoro».

E pensando al futuro, ed alle sfide che un posto del genere deve affrontare, semplicemente riflette.

«Penso che questo posto sia destinato a stare qui. È stato quasi chiuso, e sono sempre riusciti ad evitare che accadesse. È un oasi nella città, non biasimo chi prova ad entrare, io stesso vorrei semplicemente sedere qui, e non vorrei essere in nessun altro posto. Senza contare la storia; questo orto porta 300 anni di storia con sé, qualcosa dovrà pur significare.»

Come sa ogni buon giardiniere, non esiste una singola maniera per interagire con un giardino. E questo si riflette sui chiunque cerchi di comprendere queste istituzioni. Teorie, ricerche e pratiche esistenti identificano uno spettro ampio di interazione tra esseri umani e piante, che include diversi gradi di immersione sensoriale o ricerca fisica. E non ne esiste una che sia più efficace delle altre, dove diversi tipi di interazione possono essere più adatti a diverse situazioni o gruppi di persone. (3)

È interessante notare come attraverso le parole, i pensieri e opinioni di poche persone si trovi un quadro già così completo, ma che allo stesso tempo viene confermato dalla letteratura scientifica, come per una perenne rincorsa. E l’interazione ravvicinata con le piante può avere anche esiti inattesi: nel 2019, DelSesto e colleghi sostengono che questa possa essere un mezzo incredibile per avvicinare le persone ai ritmi della natura. Quando si pianta un seme, si nutrono e trapiantano i germogli in spazi più adeguati che soddisfino le esigenze sia di piante che di persone, e si sostiene la loro crescita, annaffiando e curandole quotidianamente, e, infine, ci si nutre di esse, dopo un’attenta preparazione del cibo. E queste esperienze possono portare a nuovi modi di pensare a condizioni personali, ecologiche e persino sociali. Così la semplice scoperta delle piante può diventare anche altro: la trasformazione di sé o l’attualizzazione della propria comunità. (3)

Bibliografia

1. BGCI. Botanic Gardens and Plant Conservation. https://www.bgci.org/about/botanic-gardens-and-plant-conservation. Ultimo accesso 8 Gennaio 2023

2. Primack, R.B., & Miller‐Rushing, A.J. (2009). The role of botanical gardens in climate change research. The New phytologist, 182 2, 303-13. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2009.02800.x

3. DelSesto, M. People–plant interactions and the ecological self. Plants, People, Planet. 2020; 2: 201– 211. https://doi.org/10.1002/ppp3.10087

Grafiche: Midori Yajima

State camminando sul vostro sentiero quando improvvisamente vi trovate di fronte a delle impronte, ma su uno strato di duro calcare… se continuate leggere capirete com’è possibile!

Qualche articolo fa ci siamo chiariti le idee sul perché troviamo i fossili girovagando su e giù per le montagne, ma dal passato non ci arrivano solo fossili!

Dopo l’emersione dei fondali c’è stato un passeggiamento da parte di altre forme di vita sui nostri suoli.

Il macro-settore che studia le impronte di qualsiasi genere lasciate dai vari organismi, tra litodomi che si costruiscono la casa nel sedimento o semplicemente passeggiatori di ambiente tidale (area dove agisce la marea), e non solo, è l’Icnologia.

L’Icnologia è una branca della paleontologia e della biologia che si occupa dello studio delle tracce lasciate dagli animali, testimonianze dell’attività biologica di vari tipi di organismi e sono costituti da orme di vertebrati, piste della locomozione di invertebrati, gallerie scavate da invertebrati per procurarsi il cibo o per cercare riparo all’interno di sedimenti non ancora consolidati. Anche le uova e gli escrementi fossili rientrano in questa categoria. La paleoicnologia si occupa quindi dello studio degli icnofossili, mentre la neoicnologia si occupa delle impronte lasciate da organismi attualmente viventi.

La combinazione delle due permette di poter capire qualcosa in più sui dinosauri, comparando individui viventi e strutturalmente simili con questi strani giganti che hanno da sempre stuzzicato la curiosità di molti.

I terreni che vediamo in montagna non sono sempre stati lì ma ci sono state delle evoluzioni del paesaggio e variazioni degli ambienti deposizionali. Le aree interessate dal calpestio di questi giganti del passato erano in quei tempi delle aree fangose di ambiente di laguna o comunque un ambiente costiero in cui il micro-film algale ha permesso il mantenimento di tali impronte proteggendole dai flussi di marea. Un esempio lo troviamo nella cava localizzata a ridosso della città di Sezze (LT). Lì sono state trovate diverse impronte, formatesi quando quell’area milioni di anni fa era una piana intertidale, quindi soggetta alle escursioni di marea. Quando le impronte sono state create, superficialmente sul terreno era presente un tappeto algale che sprofondando con il passo del dinosauro ha causato la deformazione dell’impronta smussando i bordi e facendola quindi sembrare più grande di quanto in realtà non fosse. In quel sito è stato possibile distinguere due tipologie di impronte, quelle dei noti “colli lunghi” e quelle di teropodi, più piccoli dinosauri bipedi.

I primi con impronte semi-circolari con un diametro di circa 40 cm, spesso contornate da molte impronte di teropodi (carnivori ad andatura bipede con zampe posteriori grandi e robuste con tre dita). Questo accadeva poiché con i loro passi i “colli lunghi” provocavano la rottura della crosta superficiale e la fuoriuscita del fango sottostante, questo probabilmente permetteva l’esposizione di possibili organismi di cui i teropodi si nutrivano.

Non solo gli americani hanno la possibilità di godere dello spettacolo di antiche tracce lasciate chissà quanti milioni di anni fa e di immaginare che il contesto naturale in cui si sono formate era completamente diverso dall’attuale.

Un esempio di ritrovamenti di orme di dinosauro si trova sulla cima del Mt. Pelmo (Figura 1), in Dolomiti, su rocce appartenenti al periodo geologico del Giurassico Inferiore.

Le impronte si trovano nei calcari peritidali del Gruppo dei Calcari Grigi, affiorante oggi nelle Alpi Meridionali. Nel 2011 un gruppo di speleologi scoprì un nuovo sito situato a 3037 m sul livello del mare, quasi alla sommità del Mt. Pelmo1.

Se ci spostiamo nel sud Italia invece sono state rinvenute impronte di media taglia appartenenti a teropodi. Tali impronte sono state rinvenute a Mattinata, nel promontorio del Gargano (Foggia), appartenenti probabilmente al Giurassico Superiore nella formazione geologica Sannicandro2.

Questi sono solo alcuni rapidi esempi, uno a nord ed uno a sud dell’Italia, per sottolineare la complessità geologica della nostra penisola (e non solo), evidenziando quanto ciò che vediamo è stato modificato più e più volte, prima sommerso poi emerso o viceversa, prima appartenente ad un continente e poi ad un altro e comprendere queste modificazioni non è così scontato.

Grafiche: Midori Yajima

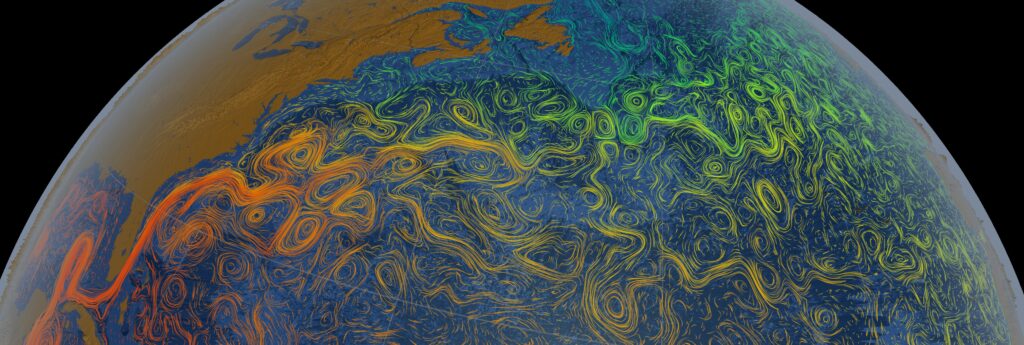

Immaginiamo il mare come qualcosa di immutabile, un gigante silenzioso e immobile. Immaginiamoci fermi a guardare l’orizzonte: tutto ci sembra immoto sulla superficie dell’acqua, è una giornata serena, qualche piccola onda increspa la superficie. Oppure potrebbe essere una giornata di pioggia e vento: vediamo delle grandi onde che agitano l’acqua. Ma sotto quel primo strato mosso, increspato, giù nelle profondità, cosa succede? L’acqua rimane immobile? Il mistero di quello che accade nel mare dove non vediamo affascina gli artisti e ricercatori da sempre e ci spinge a progredire nella conoscenza. Ora sappiamo che, in quella calma apparente, nel silenzio, l’agitazione è costante: il mare e gli oceani sono in continuo movimento. Correnti superficiali e profonde scorrono come i fiumi spostando gigantesche masse di acqua da una parte all’altra del globo. Ma come funziona questa circolazione di fiumi marini intricata e tortuosa in grado di spostare acqua, nutrienti, piante e animali?

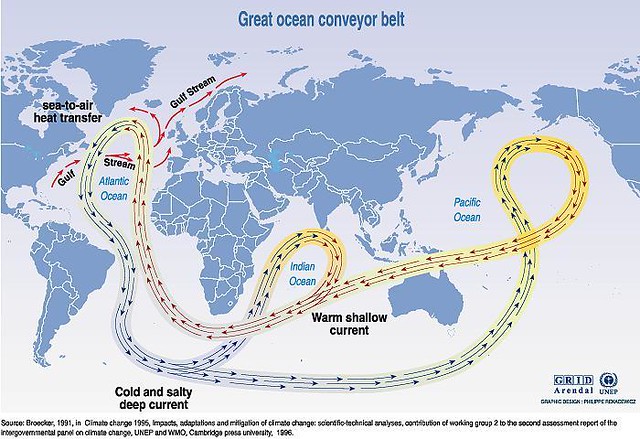

Con il termine “corrente marina” si intende qualsiasi movimento di masse d’acqua, persistente nel tempo, indotto da diverse cause, capace di mobilitare e trasportare importanti volumi. Le correnti dipendono da una varietà di fattori: il vento, le maree, i cambiamenti nella densità dell’acqua e la rotazione della terra. Il modo in cui sono fatti i fondali e le coste, poi, ne plasma i moti, causando accelerazioni, rallentamenti e cambi di direzione. Possiamo parlare di due categorie principali: correnti di superficie e correnti oceaniche profonde. La circolazione superficiale degli oceani è indotta principalmente dai venti e controlla il moto di circa il 10% delle acque, dalla superficie in giù. Le correnti profonde sono invece il vero motore interno della circolazione oceanica, arrivando a mobilitare fino al 90% delle masse d’acqua dalla superficie alle aree più profonde. I vortici e i movimenti di questi due tipi di correnti tengono in vita una costante danza in tutti gli oceani. Andiamo a vedere da vicino lo spettacolo danzante.

Come può il vento generare corrente? Quando questo soffia sul mare sospinge gli strati superficiali dell’acqua ed è proprio questo movimento a trascinare gli strati sottostanti, che sospingono quelli ancora più profondi. È come se l’effetto del vento si propagasse lungo la colonna d’acqua e sappiamo che il suo eco può arrivare fino a 400 metri di profondità. Nell’atmosfera della terra per ogni emisfero ci sono tre gruppi di venti: nelle regioni tropicali e in quelle polari i venti soffiano da est verso ovest, mentre alle medie latitudini soffiano in direzione opposta, da ovest verso est e sono molto più irregolari. Lo scontro e l’incontro di questi venti e masse d’acqua crea potenti vortici acquatici, detti gyre, diversi per i tropici e per le regioni polari. Nel gyre subtropicale l’acqua circola in senso orario, mentre più a nord, il gyre subpolare si muove in senso antiorario. Inoltre, bisogna considerare che i gyre oceanici non sono simmetrici: la corrente è molto più intensa sul margine Ovest del bacino a causa della rotazione e della forma sferica della Terra. Se la terra non ruotasse su se stessa, questi incredibili vortici non si formerebbero affatto, ma l’aria e l’acqua si sposterebbero solo avanti e indietro tra la bassa pressione dell’equatore e l’alta pressione ai poli. Il fatto che la terra gira e devia gigantesche masse d’acqua è un fenomeno noto con il nome “Effetto di Coriolis”. Queste spirali gigantesche create dai venti e dalla piroetta costante del pianeta si propagano nelle masse d’acqua sottostanti, contribuendo a ridistribuire il calore intorno al globo. Una fra le correnti più famose è la corrente del Golfo. Il primo a descriverla è stato Henry Stommel, padre fondatore dell’oceanografia moderna nel suo libro del 1958 intitolato “The Gulf Stream”. Questa corrente è impegnativa e affascinante per chi la studia e anche per chi si trova ad affrontarla in navigazione. La corrente del Golfo separa il gyre del Nord-Atlantico dal gyre subpolare. Questo flusso di acqua enorme non è placido e costante ma è un fiume che si agita e si ritorce nei suoi meandri.

Le masse d’acqua nelle profondità degli oceani, invece, si muovono principalmente grazie alle variazioni di densità dell’acqua. Come può variare la densità di un liquido? Se cambiano la sua temperatura e i sali disciolti. A questo punto del racconto andiamo a vedere il viaggio che compiono le acque oceaniche grazie ai cambiamenti di temperatura e salinità.

Nel percorso verso il polo Nord, l’acqua si raffredda e arriva ad avere anche una maggiore concentrazione di sale. Al suo interno, infatti, si formano meravigliosi cristalli di ghiaccio che intrappolano l’acqua e rilasciano il sale. Quest’acqua fredda e salata è più densa e quindi tende a scendere verso il fondo, lasciando il posto alla più calda acqua di superficie. Questo movimento genera una corrente verticale chiamata circolazione termoalina, da “termo” che sta per temperatura e “alina” che sta per salinità. Questa circolazione verticale incontra i gyre subtropicali e subpolari creando un fenomeno che coinvolge tutta la vita sulla terra: un tortuoso anello chiamato “Great Conveyor Belt”, grande nastro trasportatore, la più lunga corrente nel mondo che si snoda in tutti gli angoli del pianeta. Questo nastro mette in comunicazione i due tipi di correnti che abbiamo definito all’inizio: quelle superficiali e quelle profonde, così tutto si ricongiunge in un ciclo unico. In questa unione la corrente del Golfo rappresenta il ramo di ritorno della cella di circolazione atlantica trasferendo calore dall’emisfero sud a quello nord. Ma attenzione,il Great Conveyor Belt è un fiume che scorre placido, percorre infatti solo pochi centimetri al secondo. Per comprendere la lentezza di questo processo naturale ed entrare sempre di più nei tempi geologici della Terra possiamo immaginare che una goccia d’acqua proveniente da un ghiacciaio artico potrebbe impiegare mille anni per tornare ad essere parte di quel ghiacciaio.

L’aumento della temperatura del mare, però, causa un apparente rallentamento del nastro trasportatore e della corrente del golfo. I modelli mostrano come questo stia scombinando i sistemi acquatici su entrambi i lati dell’Atlantico e nessuno sa cosa succederebbe in caso di un ulteriore rallentamento o di un arresto totale. L’unico modo per prevederlo è continuare a tenere vivo il mistero di certi fenomeni naturali, rendersi conto che di fronte alle loro dimensioni e ai loro tempi l’essere umano è piccolissimo. Tuttavia il suo impatto può essere gigantesco se non si intreccia alle delicate armonie naturali. E’ fondamentale continuare a studiare le correnti e le potenti forze che lo determinano per comprendere sempre meglio questi fenomeni e accordarsi al ritmo, a volte lento, a volte veloce, di questa costante danza silenziosa.

Questa danza dal profondo dell’oceano alla superficie, porta con sé nutrienti che alimentano dei microrganismi alla base delle catene alimentari oceaniche: il fitoplancton. Vedremo nella prossima puntata di cosa stiamo parlando.

Sogni d’oro è forse l’augurio più bello che si possa ricevere e le nostre notti in montagna non devono essere da meno!

In una delle precedenti LupoPills abbiamo parlato di una fidata compagna per le nostre nottate in natura, la tenda, che ci aiuta a ripararci da vento e pioggia. La migliore funzione isolante, tuttavia, la svolge il suo collega fidato, il sacco a pelo.

Ecco allora una panoramica sulle principali caratteristiche dei sacchi a peli moderni, con qualche suggerimento in stile Lupo Pills.

La funzione di base dei sacchi a pelo è di proteggerci dal freddo.

Il principio che sfruttano è lo stesso di qualsiasi altro indumento: creare un’intercapedine d’aria tra il nostro corpo e l’ambiente esterno. L’aria, difatti, è un ottimo isolante per cui, una volta scaldata dal calore del nostro corpo, crea una barriera che impedisce al “freddo” di raggiungerci e “rubarci” altro calore. Dunque, prima regola: maggiore è il freddo da contrastare, maggiore dovrà essere il potere isolante del sacco a pelo. Ne consegue che il primo parametro per sceglierlo sia la temperatura per cui è ideato.

La stragrande maggioranza delle case produttrici riporta un range di temperature (Figura 1), distinguendo tra:

– la temperatura massima sopportabile prima che il sacco a pelo risulti troppo caldo per un buon sonno;

– la temperatura di comfort, ossia quella ottimale che ci permette di fare un sonno confortevole in posizione distesa per circa 8 ore …quello dei famosi sogni d’oro;

– la temperatura limite, al disotto della quale il sacco a pelo non assicura più la giusta protezione dal freddo e il rischio di ipotermia insorge.

Delle tre, le ultime due – e in particolare l’ultima – sono chiaramente quelle a cui badare maggiormente. Nei sacchi a pelo unisex (la maggioranza), alcune marche – come la Ferrino – complicano la storia distinguendo tra temperatura di comfort maschile e femminile, rispettivamente più e meno resistente al freddo: può risultare un aiuto ulteriore nella scelta, per quanto la grande soggettività nella percezione del freddo rimane il grande fattore di variabilità. Difatti, secondo consiglio (alla greca): “Conosci te stesso!”. Se sai di essere freddoloso scegli un sacco a pelo qualche grado più caldo della temperatura che troverai in montagna, (o pensa ad un abbigliamento differente con cui dormire*).

Ma cosa c’è dentro un sacco a pelo che permette di isolarci tanto bene? Ad oggi, le alternative sono due, frutto di due “tecnologie” profondamente diverse: da un lato, moderni materiali sintetici altamente performanti; dall’altro, il frutto di milioni di anni di evoluzione, la piuma d’oca (o d’anatra).

La piuma ha un maggior potere isolante, è più comprimibile, più leggera (e più cara). Ma soffre l’umidità e richiede maggiore cura: quando non utilizzato, è bene riporre il sacco in piuma in un’ampia «sacca di decompressione» dove possa mantenere il suo volume (..se non in dotazione, una fodera di cuscino va già bene). A parità di potere isolante, i sacchi in sintetico, invece, sono circa il 40% più pesanti e il 20% più ingombranti (quando compressi) rispetto a quelli in piuma. Dal canto loro, però, sono più facili da lavare e costano meno (un buon 30-40% in meno).

Se cercate un prodotto performante, leggero e dall’ingombro minimo per i vostri trekking di più giorni, il sacco in piuma è decisamente la scelta giusta. In tal caso, ecco alcune tips in più. Solitamente vengono riportati due valori per descrivere l’imbottitura del sacco in piuma: il rapporto piumino/piuma e il Fill Power. Il primo descrive le percentuali di piumino e piuma presenti nel sacco: il piumino dona più calore, la piuma più struttura, massimizzando il volume del sacco, una volta aperto. A parità di altre caratteristiche, un sacco “90/10” sarà perciò leggermente più caldo di un “80/20”. Il Fill Power, invece, è una misura del volume che occupa un’oncia di imbottitura e si esprime in CUIN (Cubic Inch): a parità di peso, perciò, più CUIN significano maggiore volume, e dunque maggiore potere isolante. Vista l’origine animale del prodotto, molte case ci tengono ad informarci degli elevati standard che soddisfa la loro filiera produttiva. Certificazioni come RDS (Responsible Down Standard) o Down Codex garantiscono che piumino e piume provengono da allevamenti responsabili che rispettano il benessere animale e da processi manufatturieri che utilizzano modelli e procedure gestionali conformi ai requisiti fissati. Meglio di niente.

Per quanto riguarda i sacchi in sintetico, invece, il parametro che ne descrive il “calore” dell’imbottitura è il volume per grammo di peso (nuovamente, maggiore il volume, maggiore il potere isolante). Last but not least, alcune case produttrici hanno recentemente presentato sacchi costruiti con materiali sintetici riciclati.

Nella scelta, badate anche ad altre caratteristiche:

– Taglia. Molti modelli vengono proposti in due o più taglie, solitamente riportate come Small/Large o con associata un’altezza di riferimento. Evitate di prendere taglie troppo più grandi di voi: oltre ad un aumento di peso, lo spazio vuoto in eccesso ai piedi del sacco ne ridurrà il potere isolante. Occhio anche al contrario, o vi ritroverete a non poter distendere comodamente le gambe!

– Cerniera. Tradizionalmente laterale. A destra per i mancini, a sinistra per i destri, ma non è una legge. Alcune case propongono anche cerniere centrali: non le abbiamo ancora mai provate, quindi non possiamo dare consigli a riguardo. Ed ora, grande dramma di molte nottate: l’inceppatura della zip! Vi sarà sicuramente capitato di rimanere incastrati nel sacco quando la cerniera pizzica il rivestimento dell’imbottitura. Decisamente scomodo! È ancora un grande bug di molti modelli. Fate qualche prova in negozio per valutare l’efficacia delle coprilampo, ormai presenti quasi ovunque, ma non sempre efficaci. (E per chi il sacco già ce l’ha, presto un video di Giulio Appenninico sulla tecnica anti-inceppatura!)

– Tasca interna. Non sempre è presente. Può essere comoda soprattutto quando non si dorme in tenda, per tenere a portata torcia, telefono o tenere al caldo batterie o farmaci che non devono congelarsi.

– Forma. A mummia, generalmente più tecnici, con una struttura tale da rimanere più aderente al corpo e – nei modelli meglio strutturati – con fasce imbottite all’altezza del collo e lungo la zip e con cuciture sfalsate tra tessuto interno ed esterno (nei più costosi anche termosaldate) per ridurre al minimo la dispersione di calore. Per contesti meno impegnativi, l’alternativa sono i “classici” sacchi rettangolari: meno tecnici, ma più comodi, “pratici” ed economici; permettono più libertà di movimento durante il sonno e, se aperti totalmente, possono diventare una coperta (Figura 2). Alcuni modelli sono ideati per poter essere accoppiati ad un sacco gemello per crearne uno a “due posti”. Bello se vi piace dormire abbraccicati alla vostra dolce metà!

Dopo questa carrellata di informazioni, siete già un passo più vicini alla vostra prossima avventura! Dal campeggio stanziale, chitarra e infradito, alla nottata primaverile, alla traversata alpina in autosufficienza! Ogni attività ha il suo sacco a pelo più indicato… ora sta a voi trovare il giusto compromesso!

Immaginandovi già nella quiete di una faggeta appenninica o sotto un cielo stellato, a noi non resta che augurarvi… sogni d’oro!

Ancora qui a leggere?!

Beh, allora possiamo dirti anche che esistono altre attrezzature simili e/o connesse al sacco a pelo!

Il sacco-lenzuolo: una versione ultra-leggera del sacco a pelo; spesso in cotone o altre fibre vegetali, ottimo per le notti più calde o un utile compagno nei pernotti in rifugio quando si usano coperte in comune.

Il sacco-bivacco: pensato per sostituire la tenda nelle nottate all’addiaccio; si aggiunge al sacco a pelo, rendendolo impermeabile e ulteriormente isolante.

Con questo, almeno per oggi, è davvero tutto! Buone avventure!

Una notte di fine gennaio, da qualche parte in Italia, qualcosa si muove tra gli steli d’erba intirizziti dal freddo e tra le foglie marcite dall’acqua. Uno, due, dieci, cento, centinaia di sagome bitorzolute si affannano al chiaro di luna, puntando tutte in un’unica direzione. Laddove la vegetazione si fa più rada, lasciando intravedere qualcosa, i raggi di luna restituiscono il riflesso dell’inconfondibile pupilla rossastra del rospo comune (Bufo bufo Linnaeus, 1758)! (Immagine 1) L’aria dell’inverno sta cambiando, la temperatura e l’umidità sono quelle preferite dai rospi che intuendolo si preparano, la sveglia sta suonando e non ce ne sarà un’altra. Escono da sotto tronchi e sassi, da dietro un vecchio cumulo di mattoni, dalla tana di una talpa e si mettono in marcia.

Ha inizio il periodo migratorio degli anfibi, uno dei primi eventi eco-biologici dell’anno, ed il rospo comune sarà il nostro cicerone in questo fantastico viaggio alla scoperta delle Migrazioni degli Anfibi!

Partiamo considerando una delle principali caratteristiche delle migrazioni anfibie: l’esplosività! Questo termine descrive adeguatamente ciò che accade in Italia per molte specie di rospi, rane, tritoni e salamandre: la finestra temporale durante la quale osserveremo i rospi in accoppiamento è infatti molto breve, solitamente di qualche settimana1,2. Nei giorni di picco massimo i rospi che utilizzano un determinato sito riproduttivo ci si ammassano e danno il via alle danze: i maschi, molto più piccoli per dimensioni, afferrano le femmine gonfie di uova, cingendole strettamente all’altezza del torace (Immagine 2).

Le femmine difficilmente sfuggono alla salda presa dei maschi, che possono contare su dei particolari tipi di rigonfiamento, i ‘calli nuziali’, posti sulle dita degli arti anteriori. A volte capita che, in preda ad una vera e propria frenesia riproduttiva, più maschi si accalchino sulla stessa femmina nel tentativo di accoppiarsi e finiscano per ucciderla per annegamento.

Le migrazioni riproduttive spesso vengono precedute da metamorfosi morfologiche e fisiologiche anche molto accentuate. Nei rospi maschi aumenta l’elasticità della pelle, si ingrossano i calli nuziali ed i colori divengono più sgargianti. Alcune tra le metamorfosi riproduttive più eclatanti sono quelle che si osservano nel tritone crestato (Triturus carnifex Laurenti, 1768), un anfibio urodelo (il gruppo di anfibi muniti di coda) che popola i boschi europei. Ha una pelle granulosa color blu-scuro ed una striscia dorsale gialla che corre dal capo alla coda, mentre con il sopraggiungere del periodo degli amori cambierà colore e forma del corpo, sviluppando una livrea più chiara con delle macule blu concentriche, un ventre arancione acceso, anch’esso con macchie blu, ed una vistosa cresta dorsale dentellata (Immagine 3). La sua stessa biologia cambia e si adatterà a trascorrere questa fase in una forma completamente acquatica: l’accoppiamento avviene difatti sott’acqua, in stagni, pozze temporanee o fontanili! Solitamente, terminato il periodo riproduttivo, i tritoni crestati da cigni ritornano anatroccoli e si infilano sotto i sassi per ricominciare la vita terrestre.2

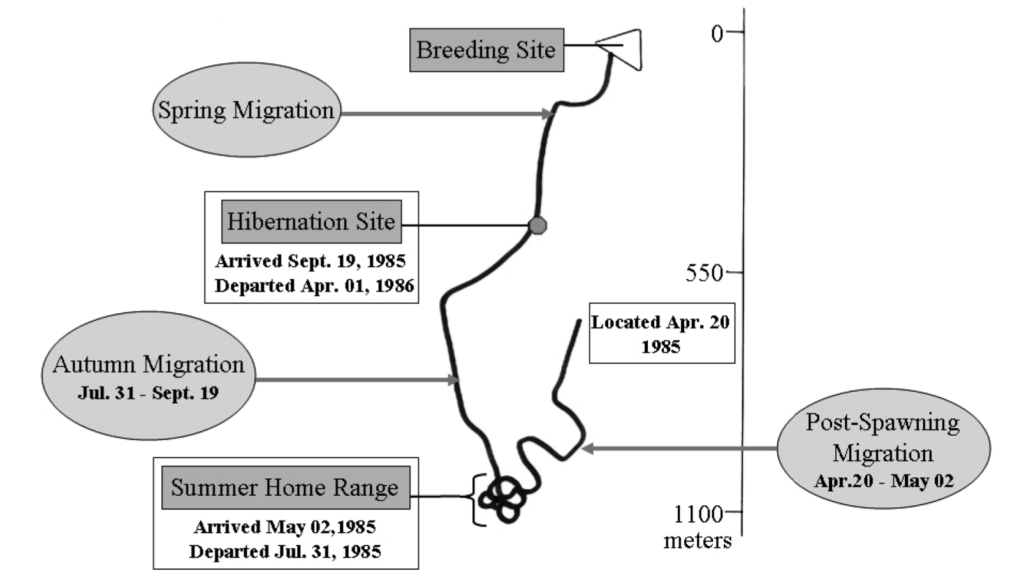

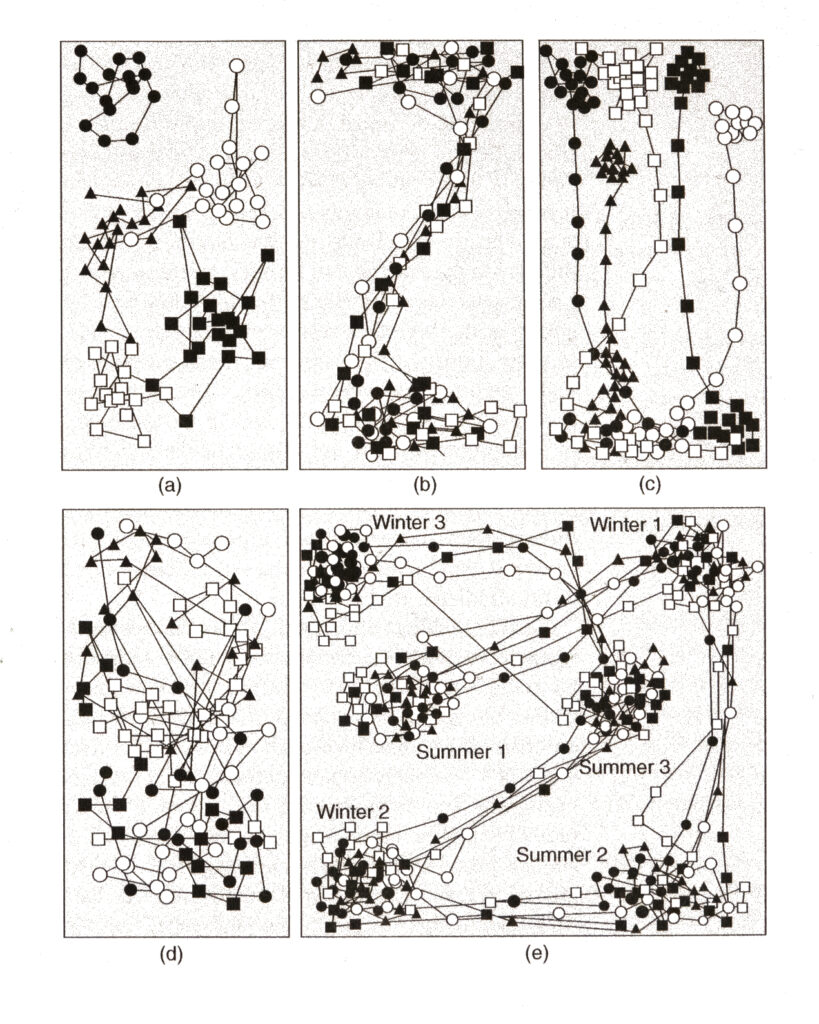

Torniamo ai nostri rospi che nella loro nuova forma si stanno aggrovigliando nell’acqua. Osservandoli potremmo chiederci come siano giunti fin qui, e da dove. Stando agli studi effettuati, gli spostamenti dei rospi si concentrano nella maggior parte dei casi in pochi chilometri e consistono in migrazioni round-trip (ritorno ciclico nel sito d’origine; ne abbiamo parlato meglio nell’Episodio #1) così schematizzate: dal sito di letargo invernale si spostano in massa al sito riproduttivo; terminata la riproduzione, escono dall’acqua per andare a passare l’estate in un home range estivo che utilizzeranno fino all’arrivo dell’autunno, periodo più umido e fresco durante il quale si sposteranno nuovamente verso il sito di letargo invernale, generalmente nelle prossimità dello stagno dove torneranno ad accoppiarsi3 (Immagine 2). E’ ovvio che si tratta di generalizzazioni e che ogni situazione sarà diversa dall’altra. In alcuni casi i rospi potrebbero allontanarsi anche solo di pochi metri dallo stagno per tutto il resto dell’anno, se trovano tutto ciò di cui hanno bisogno. Allo stesso modo capiterà che si spingano in lunghe marce di svariati chilometri se le necessità lo impongono!

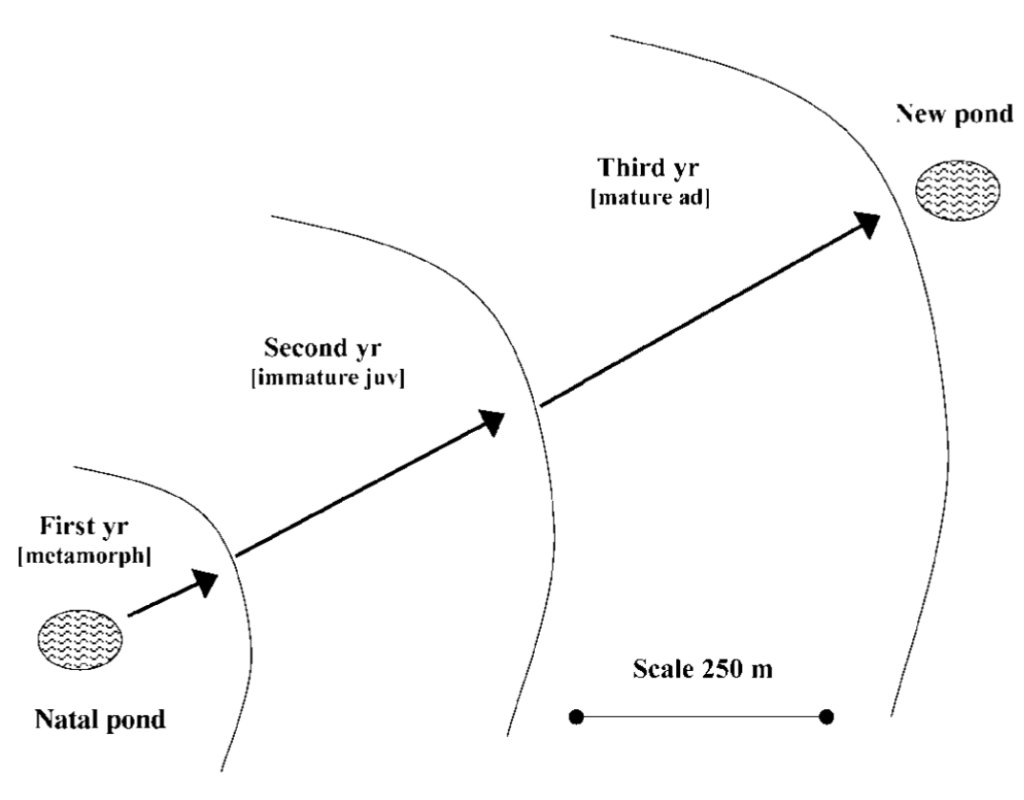

I rospi sono inoltre molto fedeli al sito riproduttivo ed in uno studio di Sinsch (1987)4 sette rospi su dieci sono riusciti a tornarvici con successo, dopo essere stati forzatamente spostati per ben 3 km! Tuttavia hanno avuto bisogno fino a tre giorni per riuscire ad orientarsi nella direzione giusta. È stato dimostrato che per riuscire nella migrazione il rospo comune utilizzi una varietà di riferimenti spaziali, tra cui segnali magnetici, acustici, olfattivi e visivi1. Nonostante la fedeltà al sito alcuni rospi, solitamente i giovani, si cimentano in veri e propri dispersal (letteralmente dispersione; ne abbiamo parlato meglio nell’Episodio #1), partendo con intraprendenza alla ricerca di nuovi siti riproduttivi!5(Immagine 6)

Alcune delle caratteristiche descritte fin qui ci aiutano a capire come le migrazioni per gli anfibi siano un momento estremamente delicato e di vitale importanza. Spesso questi animali vedono i loro home range frammentarsi a causa della costruzione di strade o barriere come dighe e muri. Le barriere interrompono il flusso di individui tra le varie popolazioni, isolandole, mentre le strade uccidono ogni anno centinaia di anfibi (road killing) (Immagine 7).

Fortunatamente le precauzioni sono ben conosciute: i sottopassaggi lungo le strade più trafficate, le barriere ‘anti-rospo’, il rispetto dei limiti di velocità oltre che una corretta comunicazione e sensibilizzazione. Per evitare l’eventuale costruzione di barriere e strade sono invece necessari studi approfonditi delle popolazioni di anfibi locali e della loro biologia sito-specifica. Tutte queste misure andrebbero applicate sempre e sempre meglio!

A questo punto, insieme ai nostri rospi, anche noi siamo giunti al termine di un lungo viaggio, durante il quale abbiamo inseguito entusiasti il caparbio volo della Berta Maggiore, ci siamo meravigliati della coraggiosa migrazione della Sfinge Testa di Morto, tenendo bene a mente gli infiniti ritorni a galla del Plankton!

La serie di articoli sulle migrazioni finisce qui, con qualche meraviglia scoperta in più, ma sempre con un solo ed unico comandamento: muoversi!

Bibliografia

Grafiche: Midori Yajima

Foto: Mirko Pandolfi (Immagine 1–7), Pietro Montemurro (Immagine 2)

Nelle puntate precedenti (Episodio #1, Episodio#2) abbiamo parlato di diversi tipi di migrazioni che prevedono voli lunghissimi, salti e camminate infinite. Ma cosa accade nell’ambiente acquatico, dove ci si può spostare nelle tre dimensioni? Oltre a migrare da un punto geograficamente distinto a un altro, le specie marine compiono un particolarissimo tipo di migrazione senza cambiare di un grado le coordinate geografiche, nuotando chilometri e chilometri tutti i giorni e tutte le notti lungo la colonna d’acqua: stiamo parlando delle migrazioni verticali.

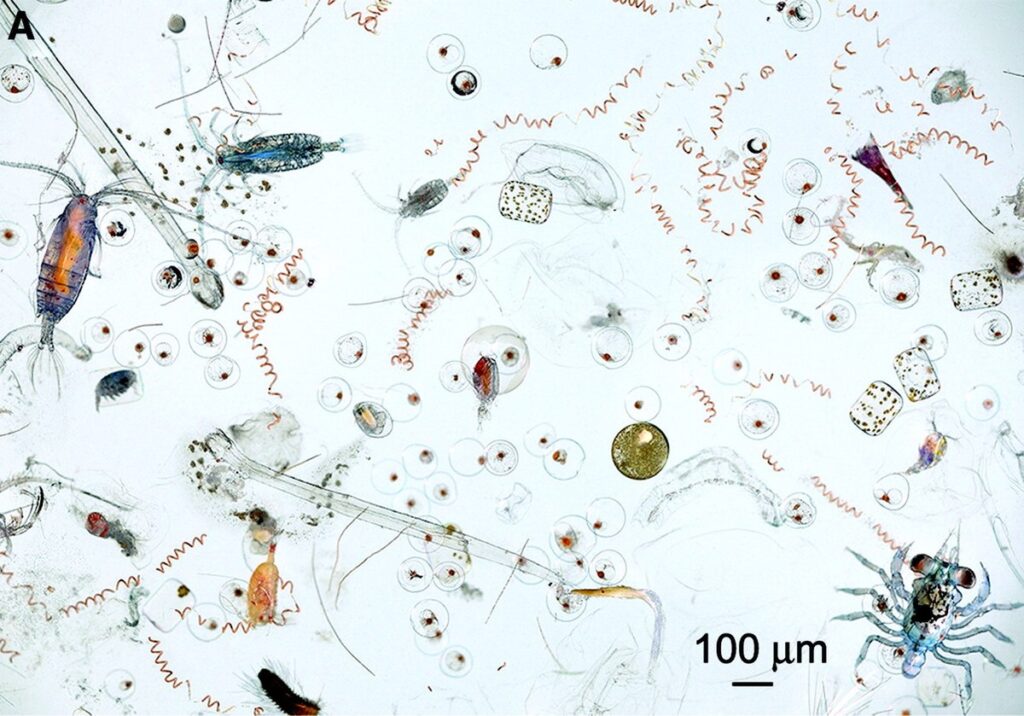

È il 1872 e siamo a bordo della nave Challenger, una delle spedizioni scientifiche più importanti della storia che portò alla scoperta di oltre quattromila nuove specie marine. Durante i campionamenti che si svolgono sia di giorno che di notte, notiamo che ci sono alcuni tipi di animali che troviamo solo di giorno e altri solo di notte. In particolare c’è un animaletto minuscolo che si chiama copepode (Figura 1), un piccolissimo crostaceo, che viene ritrovato solo di notte. Com’è possibile? Da bravi scienziati, dopo averlo osservato, proviamo a dare una spiegazione a questo fenomeno..

I copepodi fanno parte di quegli organismi marini definiti come plancton, termine che deriva dal greco e significa “vagante”. È proprio questo vagare nella colonna d’acqua che caratterizza gli organismi planctonici. La definizione rigorosa di plancton è “l’insieme degli organismi animali e vegetali che pur essendo dotati di movimenti propri, vivono sospesi nella colonna d’acqua e sono incapaci di contrastare le correnti”. Questo, come vedremo, è vero solo in parte: sebbene la caratteristica comune di tutti i gli organismi planctonici sia l’incapacità di compiere grandi spostamenti, parleremo proprio delle migrazioni che caratterizzano questi piccoli animali.

Gli scienziati della spedizione Challenger non riuscirono a darsi una spiegazione del fatto che pescassero i copepodi e tanti altri animali del plancton solo di notte. C’erano delle correnti notturne particolari? È stato successivamente scoperto che i copepodi siano in grado di effettuare dei movimenti di discesa e di risalita anche durante il giorno.

Ma come è stato possibile visualizzare questi spostamenti? Esistono dei dispositivi sonar (Sound Navigation Ranging o ecoscandagli) che mandano degli impulsi di onde sonore ai fondali attraverso l’acqua. Quando questi impulsi colpiscono oggetti o animali o la vegetazione, in risposta, vengono riflessi in superficie. Il dispositivo sonar misura quanto tempo impiegano le onde sonore a raggiungere il fondo, colpire un oggetto per poi rimbalzare sulla superficie, funzionano esattamente come i sistemi di eco-localizzazione di pipistrelli e delfini.

Grazie ai sonar è stato individuato il cosiddetto “deep scattering layer” noto anche come strato riflettente profondo, una regione della colonna d’acqua in cui è presente un’alta densità di organismi marini che riflettono il suono. Molti di questi organismi, pesci inclusi, hanno vesciche natatorie che riflettono le onde sonore in modo così marcato da creare un effetto di “falso fondale”. Quando i primi operatori sonar pensavano di vedere il fondale marino, in realtà vedevano uno spesso strato di pesci, calamari, meduse e altri organismi marini. Questo strato è tipicamente visibile intorno ai 300-500 metri di profondità, e notarono che porzioni dello strato potessero diventare meno profonde durante il giorno: lo strato riflettente profondo cambiava la sua profondità.

Nonostante il plancton sia costituito da organismi che non sono in grado di opporsi alle correnti, alcuni gruppi sono in grado di effettuare grandi spostamenti verticali. Stiamo parlando di velocità impressionanti per degli organismi di qualche millimetro: alcune specie di meduse e copepodi possono migrare anche dai quattrocento agli ottocento metri in una singola notte.

Durante le migrazioni notturne lo zooplancton inizia a migrare verso la superficie al tramonto. Possiamo immaginare questo sciame di minuscoli crostacei (Figura 2) che lentamente, con i primi rossori del cielo, sarà attratto verso la superficie, dove si fermerà per tutta la notte. Poi, anticipando le prime luci dell’alba, tornerà nelle profondità più oscure per tutto il giorno, portando con sé i nutrienti acquisiti in superficie.

Il fenomeno di queste migrazioni verticali giornaliere note anche con il nome di “migrazioni nictemerali”, coinvolge non solo lo zooplancton, ovvero gli animali planctonici, ma anche il fitoplancton, gli alberi degli oceani: minuscole alghe disperse nella colonna d’acqua ed in grado di effettuare la fotosintesi proprio come le piante che vivono sulla terraferma. Il fitoplancton tende a muoversi verso la superficie durante il giorno, per avvicinarsi alla radiazione solare, ma possono esserci anche specie che rimangono a profondità più elevate a causa dell’eccessiva illuminazione. La migrazione verticale è un fenomeno che riguarda moltissimi organismi, anche pesci e predatori: rappresenta probabilmente la più grande migrazione animale in termini di biomassa sul pianeta. Per la grandezza e complessità di questo fenomeno è difficile immaginare una spiegazione univoca. Il fatto che coinvolga tantissimi tipi di organismi diversi e che sia un fenomeno largamente diffuso fa supporre che ci sia una forza comune trainante, dato che la natura regola ogni meccanismo nell’efficienza e nell’economia.

Una delle ipotesi più accreditate è la cosiddetta “fuga del predatore”. Secondo questa ipotesi la migrazione verticale servirebbe a ridurre il rischio di predazione da parte di quegli organismi che cacciano a vista. Questa ipotesi è semplice e intuitiva: se i piccoli crostacei dello zooplancton rimanessero in superficie anche durante il giorno avrebbero una maggior probabilità di essere visti dai predatori, come i pesci. Di conseguenza la discesa del plancton verso le profondità con l’avvicinarsi dell’alba è una corsa al riparo, laggiù, dove la possibilità di essere mangiati diminuisce.

Un altro motore evolutivo per il verificarsi di queste dispendiose migrazioni potrebbe essere quello dell’aumento dello scambio di geni fra le popolazioni. Che vuol dire? Durante le risalite e le discese del plancton potrebbe accadere che alcuni individui perdano lo sciame di appartenenza, andandosi a mischiare a sciami diversi della stessa specie e portando nuovo materiale genetico all’interno di popolazioni diverse, tramite la riproduzione sessuale.

A livello ecologico, per il benessere e l’equilibrio degli ecosistemi, queste migrazioni svolgono un ruolo importantissimo. Tutti gli animali che dagli strati più superficiali migrano verso le profondità possono trasferire e rendere disponibile l’energia alimentare accumulata in superficie anche negli strati più profondi, dove la luce e di conseguenza il fitoplancton scarseggiano. Lo zooplancton, infatti, trasferisce la materia organica nutrendosi in superficie, dove abbondano i nutrienti, e rilascia gli escrementi nelle zone profonde.

La spiegazione di questo particolare fenomeno migratorio ci aiuta a capire e a ricordare quanto l’animale umano sia piccolo, più piccolo di un copepode, quando si tratta di trasferire energia da una parte all’altra dell’oceano. Nonostante le loro dimensioni millimetriche, insieme riescono a spostare un intero fondale dalle profondità alla superficie e fornire nutrimento a centinaia di specie degli abissi.

Bibliografia:

Brierley, Andrew S. “Diel vertical migration.” Current biology 24.22 (2014): R1074-R1076.

Grafiche: Midori Yajima

“… tra le rossastre nubi stormi di uccelli neri, com’esuli pensieri, nel vespero migrar.”1

Piccole sagome scure in volo su un cielo distante al tramonto: uccelli in migrazione verso terre lontane. Da sempre, nell’immaginario comune, le migrazioni degli uccelli hanno avuto un ruolo importante. Osservare l’arrivo, o la partenza, di stormi di uccelli sancisce l’inizio delle stagioni, e preannuncia l’avvento di un qualche cambiamento. Ed è proprio per adattarsi al cambiamento che gli uccelli migrano.

Rondini e rondoni in primavera colorano cieli e campi con il loro animoso volo, e l’inverno è accolto dall’arrivo di stormi di storni (Sturnus vulgaris, Linnaeus 1758), che con le loro evoluzioni colmano di ali i tramonti.

La migrazione degli storni (Figura 1) è unica, non solo per la modalità, ma soprattutto per la quantità di individui che, simultaneamente, si riuniscono per spostarsi.

È stato studiato che gli uccelli sfruttano diversi input ambientali e fisiologici durante la migrazione: il campo magnetico2,3, le costellazioni e il sole3, e persino elementi del paesaggio4.

Gli storni migrano su due livelli. All’inizio dell’inverno compiono un grande spostamento, dalle regioni Nord Europee all’Europa Mediterranea, in concomitanza con il calo delle temperature e per evitare le coperture nevose abbondanti, che gli impediscono di alimentarsi.

Questo lungo viaggio, di migliaia di chilometri, termina spesso alle porte di molte grandi città, come Roma.

Andando in profondità, al secondo livello della loro migrazione, quotidianamente milioni di storni migrano di decine di chilometri spostandosi dai rifugi notturni alle aree di alimentazione.

Ogni sera infatti, prima del buio, gli storni si riuniscono in grandi stormi, di centinaia di migliaia di individui, per spostarsi dalle aree di campagna e agricole, alle aree boscate lungo il corso dei fiumi o all’interno delle città.

Milioni di piccoli individui, che insieme formano un unico immenso organismo. Coordinati dagli stessi impulsi, seguendo il volo dei propri vicini5,6, gli storni si spostano in volo sincronizzato, apparendo come una cosa sola.

Ma perché gli storni stanno insieme? Perché migrano ogni giorno?

I mormorii degli storni (da “murmurations”) avvengono per diversi motivi. Come gli esseri umani, anche molte specie di animali sociali hanno bisogno di stare insieme; in questo modo, gli storni, sviluppano importanti interazioni, sfruttando l’unione della migrazione. Comunicano mentre sono in volo, si osservano la sera dai loro posatoi, si formano nuove coppie.

Stare uniti, nella loro migrazione, offre anche calore. Gli storni si raggruppano per stare più caldi, e spesso entrano all’interno delle città per guadagnare qualche grado in più durante la notte7.

E infine, migrare uniti, come un unico enorme organismo, li aiuta a difendersi dai predatori7. I grandi stormi di storni rappresentano una difesa invalicabile, in grado si spaventare persino aquile e falchi. Come in un ecosistema, aumentando la complessità del sistema aumentano le proprietà emergenti: un singolo storno non può difendersi da un grande predatore, ma l’intero stormo di storni può far fronte a molti pericoli con facilità!

La migrazione degli storni, stagionale e giornaliera, è un grande esempio di socialità e rappresenta l’importanza di stare uniti, per affrontare un lungo viaggio più sicuro.

E se gli storni disegnano nel cielo, con lente e sinuose evoluzioni sincronizzate, altre specie di uccelli disegnano tra le onde del mare.

Tra gli uccelli marini del mediterraneo, la berta maggiore (Calonectris diomedea, Scopoli 1769) (Figura 2) ha forse la storia di migrazioni più romantica di tutte.

Nate in una piccola cavità nella roccia, sulle scogliere del Mediterraneo, le giovani berte vivono la loro vita nell’oscurità.

La berta maggiore ha infatti abitudini terrestri crepuscolari e notturne: gli adulti passano l’intera giornata a largo in mare aperto, per poi far ritorno sulla costa, per alimentare i pulcini, solo durante la notte.

Da quel piccolo buco tra gli scogli, le giovani berte osservano il mondo esterno, memorizzando quella che è la loro casa.

Una volta involate, dopo un breve periodo di svezzamento, le giovani berte compiono una lunga migrazione per abbandonare le coste del Mar Mediterraneo: per più di cinque anni non toccheranno mai più la terra ferma.

Alla fine della prima estate, infatti, le berte involate seguono i genitori in una migrazione lungo le coste dell’Africa Occidentale, raggiungendo l’Oceano Atlantico.

Qui, a largo dell’oceano, le berte rimangono in acqua senza mai tornare sulla costa.

Raggiunta la maturità, dopo più di cinque anni, le berte sopravvissute sono pronte per tornare a casa: dal largo dell’Oceano Atlantico, ogni individuo torna esattamente nei pressi del nido di nascita, in cerca di un partner per riprodursi.

È stato studiato che, nonostante la lunga assenza dalle coste del Mediterraneo, le giovani berte siano in grado di ritornare esattamente a pochi metri dal proprio sito di nidificazione8,9.

Una vita spesa a migrare sul mare, per tornare solo di notte sulla terra.

Il mare è però per alcuni migratori un ambiente difficile da superare: molte specie di uccelli veleggiatori, come grandi rapaci e cicogne, infatti, migrano evitando lunghi tratti di mare aperto.

È il caso del biancone (Circaetus gallicus, Gmellin 1788) (Figura 3), una grande aquila che si nutre di serpenti, e che in inverno abbandona l’Europa migrando verso Sud.

Questi grandi rapaci hanno evoluto ali larghe che permetto loro di veleggiare senza sforzi sfruttando correnti ascensionali, prodotte abbondantemente dal calore del suolo sulla terraferma. Meno efficienti però risultano nel volo battuto, che difatti usano di rado, e dunque faticano ad attraversare lunghi tratti di mare, su cui le termiche non si formano. Per questa ragione, la loro rotta migratoria prende quindi una forma “ad anello” intorno al Mar Mediterraneo: i bianconi italiani solitamente passano ad Occidente, per lo stretto di Gibilterra, mentre le popolazioni balcaniche preferiscono la via orientale attraverso l’Anatolia (Figura 4). All’alba del suo primo viaggio, perciò, un giovane biancone nato in italia, dovrà dirigersi a Nord, anziché a Sud, per evitare di rimanere “imbottigliato” in Sicilia, senza trovare termiche sufficienti per raggiungere le coste del Nord Africa. Ma come fanno a sapere tutto ciò?! Dopo anni di osservazioni e ricerche, sembra che molto sia dovuto ad una componente culturale, di apprendimento genitore-figlio, o meglio adulto-giovane: seguendo verso Nord i conspecifici adulti e più esperti, i giovani bianconi imparano la strada giusta e la memorizzano per utilizzarla nuovamente nella stagione successiva10,11.

E cosa capita agli sfortunati che sbagliano rotta? Molti di loro si ritrovano a Marettimo, piccola isola a Ovest della Sicilia, ultimo avamposto raggiungibile prima del grande salto verso la Tunisia. Tra questi, alcuni audaci tentano un ultimo ed estenuante viaggio verso Sud, trovando spesso però la morte in mare. Altri, invece, desistono dal tentare l’impresa e svernano in una Sicilia a loro ignota: sopravvivendo all’inverno potranno trovare di nuovo la strada di casa, verso Nord12.

Le rotte migratorie sono tramandate tra individui e generazioni, a dimostrazione che la migrazione degli uccelli è un processo dinamico, che si evolve nel tempo.

1: San Martino (Rime Nuove, 1887), Giosuè Carducci.

6: Farine, D. R. (2022). Collective action in birds. Current Biology, 32(20), R1140-R1144.

Copertina e grafica Figura 4: Midori Yajima

Foto: Gianluca Damiani

Durante la vita ci capita quotidianamente di provare la sensazione della fame e spesso è relativamente semplice soddisfare questo bisogno, in poco tempo e poco spazio. Allo stesso modo, non appena la maglietta di cotone diventa insufficiente a contrastare il freddo del nuovo inverno alle porte, ci basterà aumentare gli strati di indumenti oppure il tempo passato vicino al caminetto. Recentemente abbiamo persino inventato delle app che permettono di velocizzare il processo che ci porta ad incontrare la compagna o il compagno con cui intrattenere una relazione! Siamo diventati in grado di saziare le nostre richieste fisiologiche ed i nostri bisogni rapidamente e senza sforzo.

Ma in natura soluzioni così veloci sono tutt’altro che routine! Molto spesso capita che le condizioni e le risorse ambientali necessarie alla sopravvivenza e alla riproduzione di un individuo risultino sparse di qua e di là come tasselli di un puzzle (Immagine 1). Vige dunque un solo comandamento fondamentale al quale sottostare: muoversi!

I movimenti che gli animali compiono possono essere classificati in quelli che si verificano generalmente all’interno dell’home range (per home range si intende l’area geografica utilizzata da un individuo per tutte le normali attività 1) e quelli che portano l’individuo al di là di esso 3. Avremo dunque specie residenti, le quali si spostano durante tutta la vita all’interno di un solo home range, specie migratrici, che generalmente fanno la spola in modo ciclico tra due o più home range, ed infine specie nomadi che effettuano movimenti con schemi imprevedibili tra i vari home range 2 (Immagine 2). Ma attenzione: queste sono suddivisioni molto rigide e grossolane, di quelle che servono all’uomo per placare i morsi della sua insaziabile ‘fame’ di categorie. Basti pensare che solo tra le specie migratrici esistono quelle che migrano obbligatoriamente (migratrici obbligatorie) e quelle che lo fanno solo se stressate dal deterioramento delle condizioni ambientali (migratrici facoltative), specie che migrano senza più far ritorno (migratrici one-way) e specie che torneranno ciclicamente nel sito riproduttivo dal quale hanno avuto origine (migratrici round-trip); migrazioni verticali, migrazioni altitudinali, migrazioni annuali o stagionali…quanta inafferrabile varietà!

Avventuriamoci con curiosità alla scoperta della (bio)diversità di movimenti nel mondo animale. Questo è il primo episodio di una serie di articoli che racconta il fenomeno delle migrazioni con tanti esempi affascinanti!

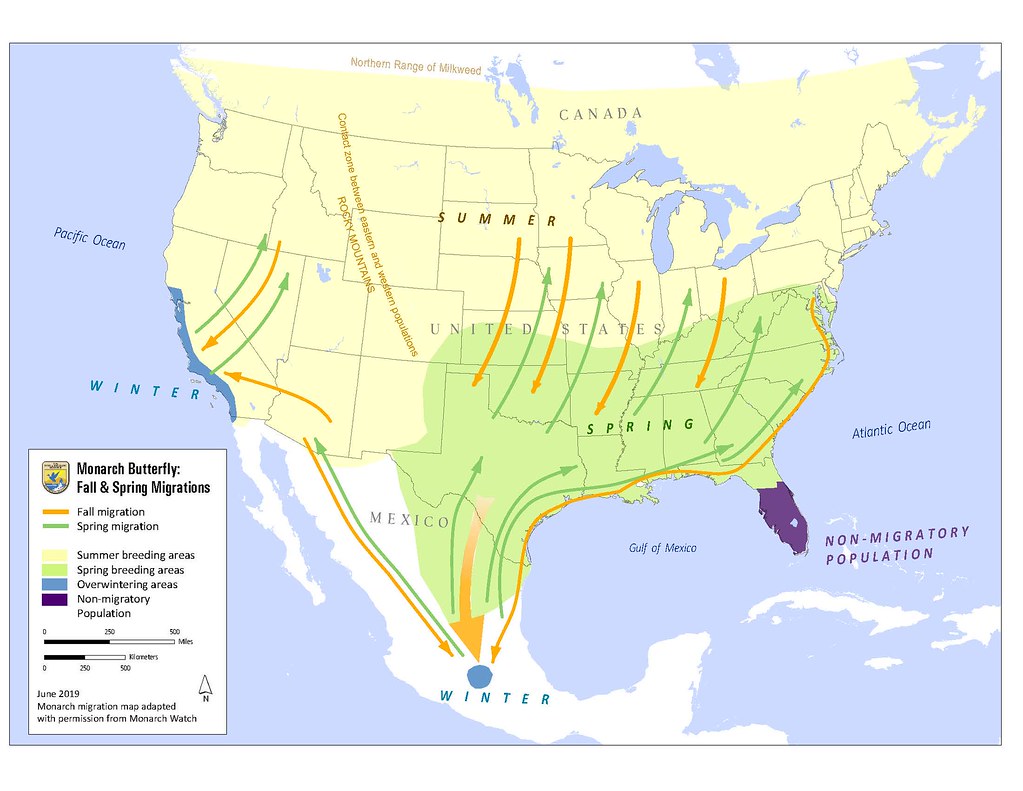

Partiamo dagli insetti! Tra loro si nasconde una specie in grado di compiere una migrazione, di tipo one-way, che ha dell’incredibile: stiamo parlando della farfalla monarca (Danaus plexippus Linnaeus, 1758), un lepidottero diurno distribuito principalmente in America (Immagine 3). Ogni autunno, come un orologio, milioni di farfalle monarca partono dagli Stati Uniti orientali e dal Canada sudorientale intraprendendo un viaggio straordinario con l’obiettivo di trascorrere l’inverno in una foresta di circa 800 km2 nel Messico centrale; le farfalle che partono da più lontano arrivano a coprire distanze di 4000 km! La diminuzione delle ore di luce, le temperature più fresche e l’invecchiamento della pianta alimentare utilizzata dai bruchi (piante del genere Asclepias) sono tra gli eventi che innescano la migrazione annuale verso sud. Le farfalle rimangono sonnecchianti nei loro siti di svernamento in Messico, fino all’inizio della primavera: a quel punto si riproducono e volano verso nord per deporre le uova fecondate sulle piante di Asclepias spp. appena germogliate, dopodichè muoiono. In autunno, dopo alcune generazioni primaverili ed estive (queste generazioni durano molto meno rispetto alla generazione che migrerà: tra maggio e settembre si susseguono diversi cicli di bruchi-farfalle-uova), nuovi coraggiosi individui si tuffano nel vento per il lungo viaggio verso sud 5 (Immagine 4). Come sia possibile per queste farfalle realizzare ogni anno una migrazione così lunga e precisa rimane in buona parte un bellissimo mistero. Per ora sappiamo che utilizzano una sorta di bussola solare supportata da un orologio interno che permette loro di aggiustare la rotta a seconda dell’ora del giorno e quindi della posizione del sole 5!

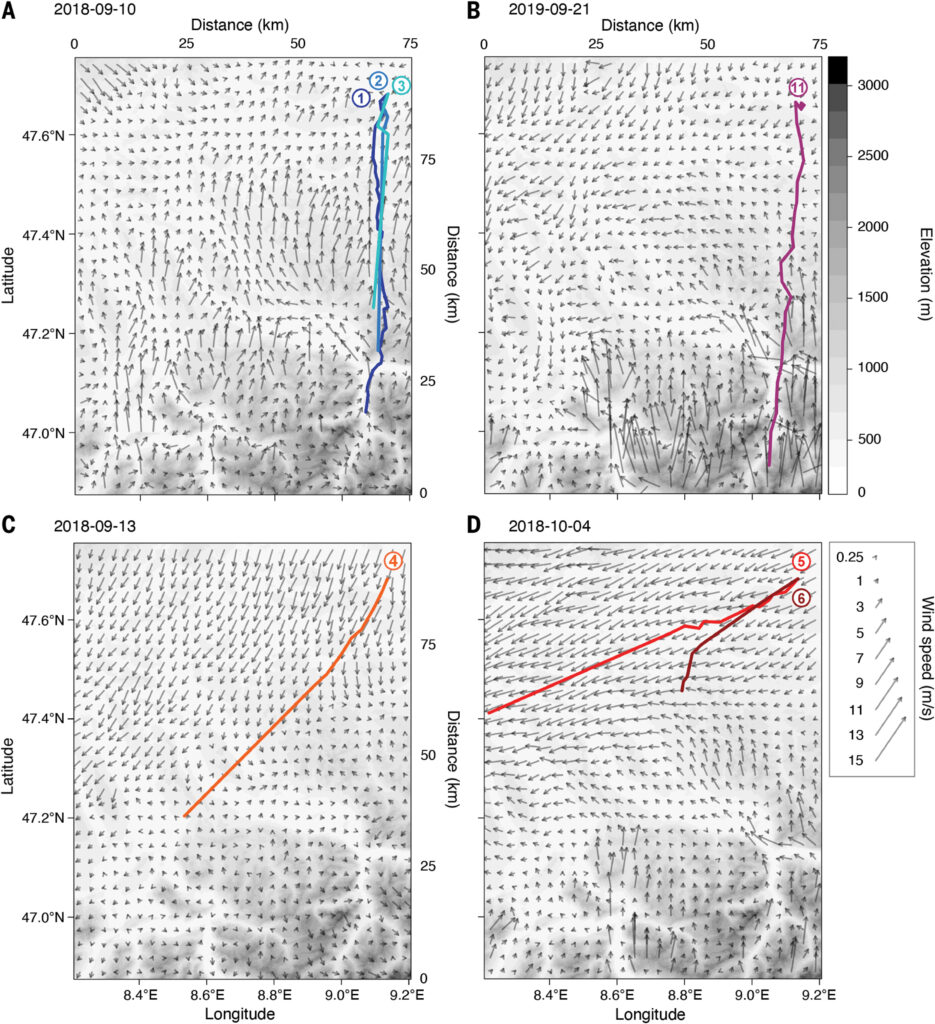

Rimanendo tra le farfalle non possiamo non citare alcune caratteristiche delle migrazioni, anch’esse di tipo one-way,compiute dalla sfinge ‘testa di morto’ (Acherontia atropos Linnaeus, 1758), così chiamata per il disegno sull’addome che ricorda un teschio. Questo lepidottero notturno è un energico volatore, basti pensare che per supportare il suo potente volo si nutre di miele rubato direttamente dagli alveari!

Al termine dell’estate, parte delle popolazioni di sfingi dell’Europa settentrionale, migra verso sud fino all’Africa sub-Sahariana, coprendo distanze di migliaia di chilometri 6. Qui, grazie al clima favorevole, le sfingi potranno continuare a riprodursi fino alla primavera successiva. Nel Settembre del 2018 un team di biologi ha monitorato alcuni individui durante la migrazione, precisamente nel passaggio tra Germania ed Italia, attraverso dei radio-trasmettitori addominali. In questo studio è stata misurata la velocità media alla quale hanno viaggiato le falene: ben 33 km/h, con velocità massime di 70 km/h! Alcuni individui hanno coperto distanze di circa 200 km in appena due notti ed hanno probabilmente valicato le Alpi nel corso di una singola notte 7. Si potrebbe pensare che queste prestazioni siano possibili poiché le ‘testa di morto’ decidono di prendere il volo solo con il vento a favore, ma non è affatto così: sempre nel corso di questo monitoraggio si è osservato che proprio quando il vento soffia in senso contrario le sfingi testarde adottano la strategia di volare mantenendo la rotta dritta a sud, volando basse fino a 50 m dal suolo e sfidando con orgoglio le raffiche! Invece quando il vento è a favore utilizzano altre strategie ed arrivano a volare molto alte, fino a 300 m dal suolo 7.

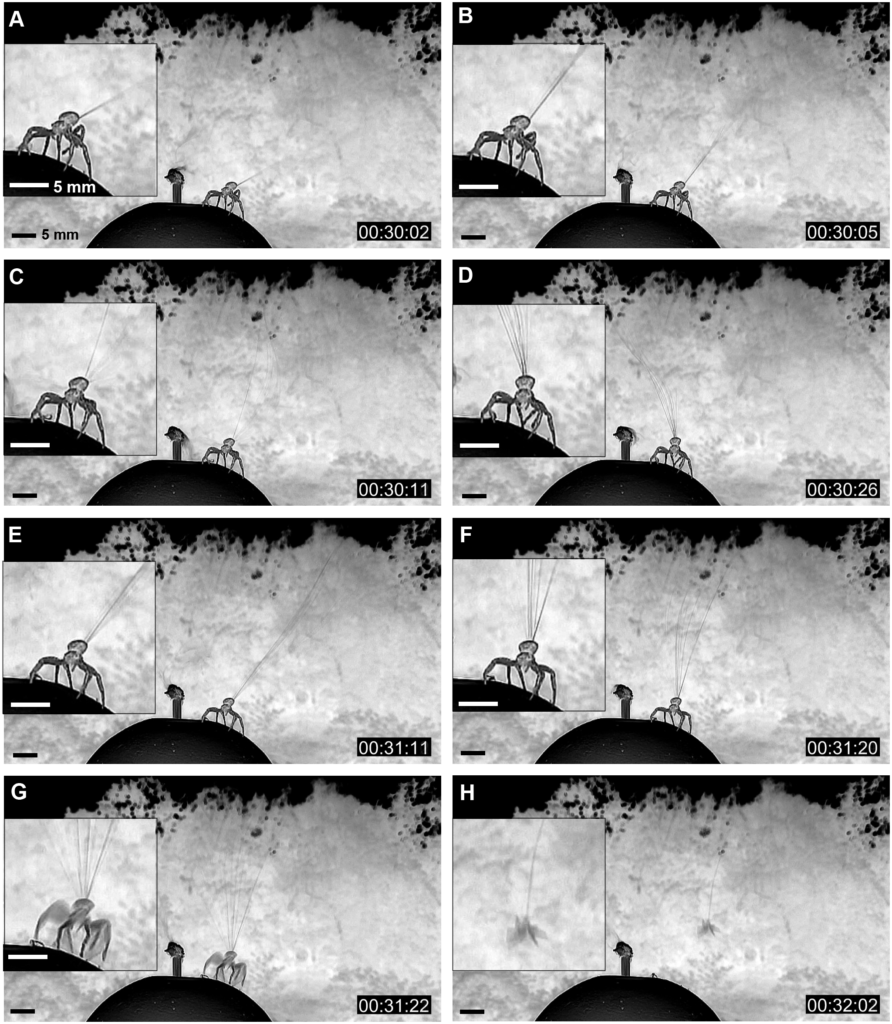

A questo punto spostiamoci dal mondo degli insetti a quello degli aracnidi ed analizziamo un fenomeno spettacolare che riguarda alcune specie di ragni! Immaginiamoci all’ingresso di una grotta, in un bosco: a farci compagnia ci sono pipistrelli (ordine Chiroptera), grilli domestici (Acheta domesticus Linnaeus, 1758) e qualche rospo comune (Bufo bufo Linnaeus, 1758). Se alziamo lo sguardo notiamo che la volta è colonizzata dal ragno delle grotte (Meta menardi Latreille, 1804); è terminata l’estate ed i giovani ragni sono ormai usciti dagli ovisacchi appesi al soffitto. Brulicano verso l’uscita, dove li accoglie una brezza leggera; sollevano una zampa come per saggiare l’aria12: è giunto il loro momento! Si posizionano eretti sugli ultimi segmenti delle zampe ed iniziano ad emettere numerosi filamenti di seta (il materiale che utilizzano per costruire la ragnatela). La seta si allunga, rimanendo ben salda nella presa del ragno. All’improvviso, i giovani ragni delle grotte, prendono il volo! Il vento soffia tra i filamenti di seta e trascina via con sè i Meta menardi, seguendo percorsi imprevedibili.

Questo particolare decollo in stile parapendio al quale abbiamo assistito è in realtà un fenomeno di dispersione piuttosto comune tra i ragni, noto come ballooning 8,9,10,11. In una sessione di ballooning un ragno può arrivare a viaggiare ad altezze di 5000 metri dal suolo allontanandosi di migliaia di chilometri dal luogo d’origine 8! Ma perché costruirsi una mongolfiera di seta per volare via? Il ballooning è una strategia utilizzata dai ragni per raggiungere nuove aree e, in molti casi, per essere i primi ad arrivarci. Nel corso del tempo questo comportamento ha permesso loro di essere tra le prime specie a colonizzare le isole che andavano formandosi. Considerando tempi più brevi, il ballooning consente ai ragni di ricolonizzare un campo coltivato dopo che l’attività dell’uomo ne ha ridotto la biodiversità 11.

Ecologicamente il dispersal (letteralmente dispersione) degli individui, di cui il ballooning è uno spettacolare esempio, è un tipo di movimento che garantisce minor competizione per le risorse e permette di evitare la riproduzione con consanguinei 8. Ma ci si disperde a quale rischio? Per i ragni volatori è presto detto: un uccello insettivoro non si farà di certo problemi ad acciuffare al volo uno stormo di giovani ragni paracadutisti, senza considerare che per loro le possibilità di atterrare sopra habitat non idonei sono molto alte. Il nostro coraggioso ragno dovrà decidere: rimanere piantato per terra o tentare la fortuna e volare via 11?

Foto: Gianluca Damiani (Copertina), Pietro Montemurro (Immagine 1), Fabio Garzuglia (Immagine 5), Alessandro Infuso (Immagine 7), Cho et al. 2018 (Sequenza Immagine 8).